火星被称为地球的“姊妹星”,形成于约46亿年前,亦拥有壳—幔—核的内部圈层结构。然而,这对“姊妹星”的地质演化迥异。例如,地球拥有活跃的板块运动,而火星则没有板块运动;火星地壳最大厚度可达110–120公里(如塔西斯火山),超过了地球地壳的最大厚度值。火星地壳如何形成和演化?火星内部究竟经历了怎样的地质过程?回答这些问题,对于理解火星内部动力过程和演化具有重要意义。

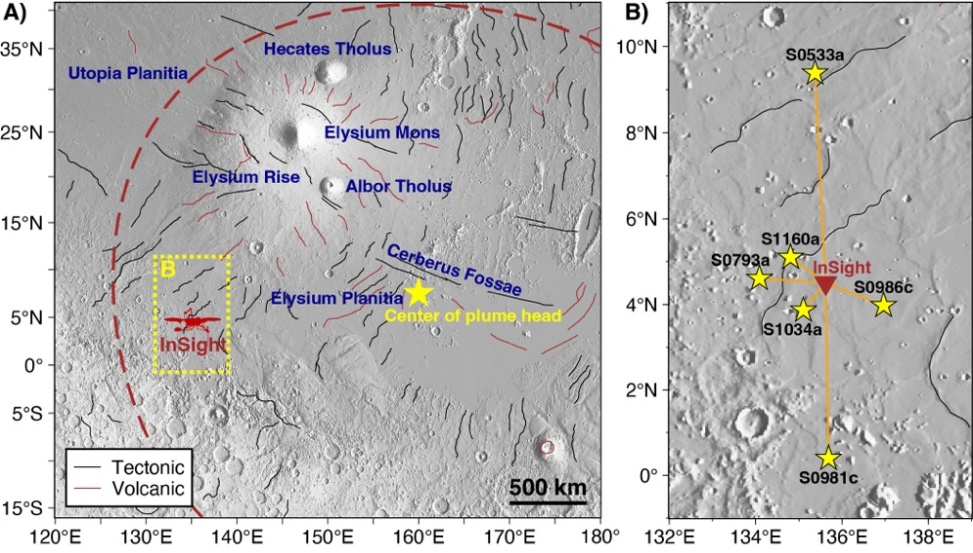

针对火星地壳演化的重要科学问题,中国科学院地质与地球物理研究所行星科学与前沿技术重点实验室孙伟家研究员与合作者,利用“洞察”号记录的陨石撞击事件公开数据(图1),克服了前人火星地震事件定位不精确等问题,从而在火星地壳厚度测定和成因方面取得新认识。

图1 “洞察”号及陨石撞击位置图。A)洞察号着陆区构造背景图。InSight为“洞察”号着陆点;红色细线表示火山断层,黑色细线表示构造断层,红色虚线表示地幔柱范围,黄色五角星为地幔柱中心位置;B)研究使用的6个陨石撞击事件位置图,陨石位置已通过卫星影像确认

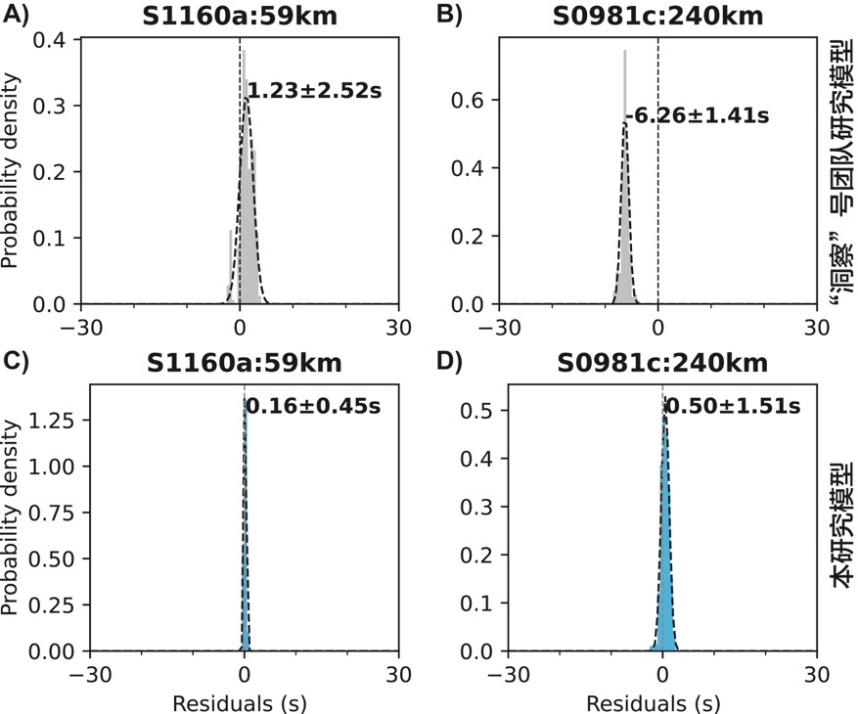

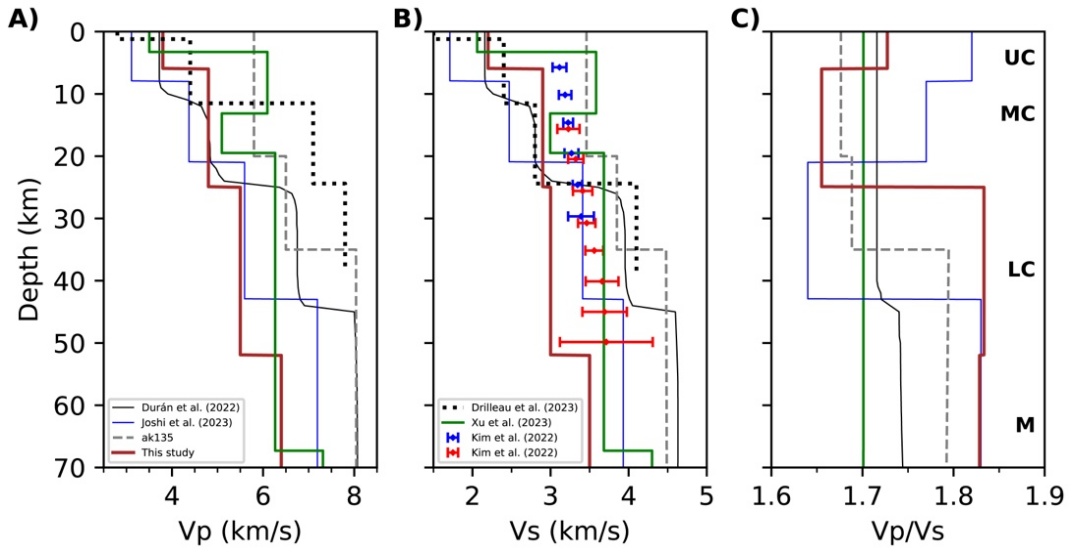

(1)已有研究多采用基于概率的贝叶斯反演方法,且假设波速比Vp/Vs为常数,其遍历的结构模型数量不足百万个。该研究设置P波速度(Vp)、S波速度(Vs)、壳内分层厚度等地震学参数为自由参数,构建了36亿个火星地壳结构模型集合,使用直接搜索方法从中筛选出5000个模型(占比仅1.4‰),其旅行时误差几乎为零(误差越小,模型精度越高,图2),该误差仅为“洞察”号任务团队研究模型的十分之一。基于这些高精度模型,准确获得了埃律西昂火山平原“洞察号”着陆区地壳分层的地震学结构:现今火星“洞察”号下方地壳厚度为52±9公里,其中壳内在25±8公里深度存在明显分层界面(图3)。

图2 不同结构模型精度验证。A-B:原“洞察”号研究模型的火星地震事件旅行时残差,分别为S1160a和S0981c(上排);C-D:该研究模型的火星地震事件旅行时残差(下排)。残差越小,模型精度越高

图3 研究获得的平均模型与“洞察”号研究研究团队的平均模型对比。A)P波速度模型;B)S波速度模型;C)波速比模型。UC—上地壳,MC—中地壳,LC—下地壳,M—地幔

(2)研究团队发现火星下地壳和上地幔顶部存在“低S波速度和高波速比Vp/Vs”特征,指示了该区域可能存在部分熔融。进一步,他们收集了近3000个来自美国夏威夷、蛇河平原,以及意大利、新西兰等火山区域岩石样品的数据,包括玄武岩、安山岩、粗面岩和火山碎屑岩等及其岩石的速度、孔隙度及成分等岩石物理测量数据。通过与地震学观测结果对比,并基于岩石物理等效模型计算,结果表明火星下地壳和上地幔顶部存在不大于2%的部分熔融。

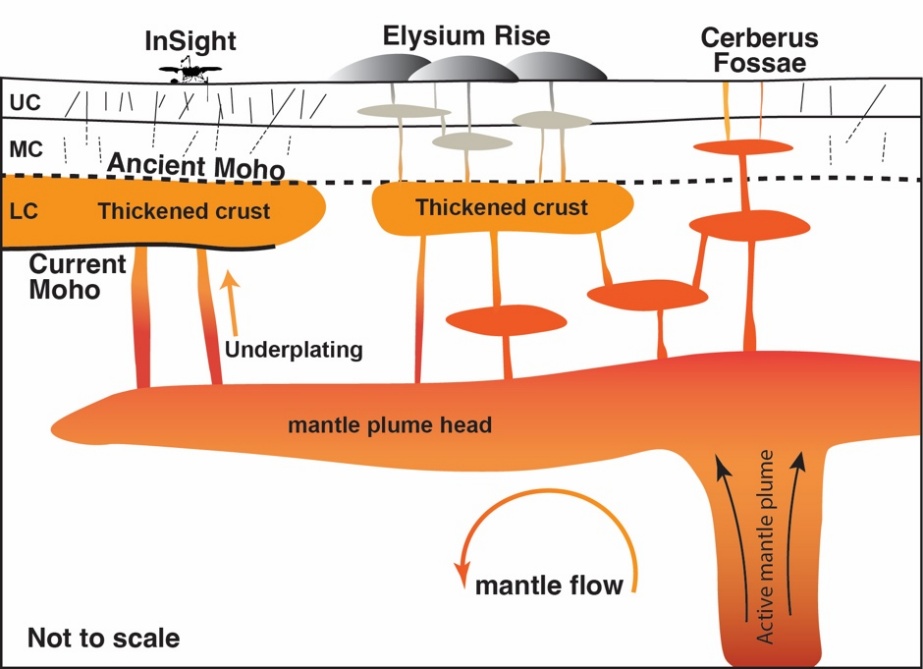

(3)研究团队对上述研究结果做了综合解释。已有的热学计算、陨石样品稀土元素和同位素分析结果表明,早诺亚纪火星地壳厚度约为20–30公里,这与本研究给出的壳内25±8公里分层界面高度一致,推断该界面可能是早诺亚纪的古莫霍面;重力研究揭示埃律西昂火山平原下方存在大型地幔柱,地震学研究表明现今火星地壳厚达52±9公里,且下地壳和上地幔存在部分熔融。基于此,提出了火星地壳自早诺亚纪以来持续生长和加厚的演化模型(图4)。

图4 火星地壳增生过程的示意图。粗虚线表示诺亚纪早期的古莫霍面,其位置由地球化学和热学计算分析推断;粗实线表示现今莫霍面,由该研究通过地震学方法测量

研究提出的火星地壳演化模型,即持续的岩浆底侵过程导致火星地壳不断增生和加厚,为理解火星内部圈层演化提供了重要的地球物理证据。

研究成果发表于国际学术期刊EPSL(孙伟家,TkalčićH,MalusàMG,AdamL,唐清雅,汪晟,魏芝,潘永信. Geophysical evidence of progressive Noachian crustal thickening on Mars revealed by meteorite impacts[J]. Earth and Planetary Science Letters,2025,669: 119598. DOI: 10.1016/j.epsl.2025.119598.)。研究受国家重点研发计划“火星圈层过程”、中国科学院青促会、中国科学院PIFI计划等资助。